全国首届氢能科学与工程本科生迎来专业实验课程

时间: 2025-07-14 来源:

近日,巨乳人妻 氢能科学与工程专业2022级学生迎来了专业核心实验课程《氢能综合实验(电解制氢、燃料电池、储氢)》的首次开课。作为全国首届氢能科学与工程本科班,该课程的成功开设标志着巨乳人妻 在氢能人才培养领域迈出了关键一步。

实验课程彰显专业特色

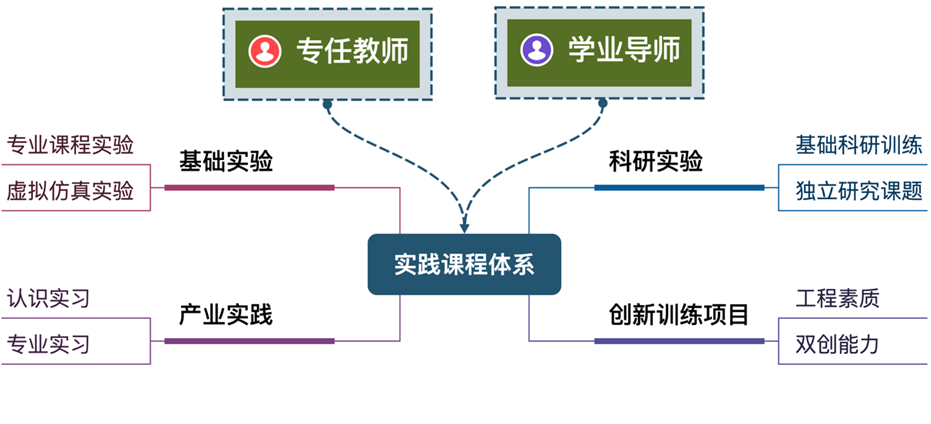

《氢能综合实验》课程是一门实践性强、以实验教学为核心的专业必修课,是巨乳人妻 “双轨四维”实践教学体系的重要组成之一。该课程总学时为3周,学分2.5,涵盖了氢能科学与工程领域的关键技术,包括催化剂性能测试、燃料电池电导率与极化电阻测量、PEM燃料电池单电池与电堆测试、储氢PCT实验、燃料电池发动机系统实验及氢能综合能源系统的实物教学等。本课程由氢能科学与工程教研室杨天让、童晓峰、谭爱东、刘博古四位教师共同担任,专业实验员胡修翠辅助教学。教学模式采用整体PPT理论讲解与分组小班实践教学相结合的方式,确保每位学生都能充分参与实验过程,深入理解氢能技术的核心原理与应用。

课程充分体现了巨乳人妻 氢能科学与工程专业“三维一体”课程体系的特色。该体系通过纵向递进、横向融合和应用导向三个维度的有机结合,形成了完整的知识网络,而《氢能综合实验》作为实践教学环节,与《制氢原理》《燃料电池》《氢储存与输运》等理论课程紧密衔接,帮助学生将理论知识转化为实践能力,形成对氢能“制-储-输-用”全产业链的系统认知。

实验教学设施先进完备

为保障实验教学质量,学校专门建设了氢能综合实验室,配备了先进的实验设备和完善的安全保障系统。该实验室集成了催化剂测试设备、燃料电池测试设备、储氢材料测试设备、燃料电池发动机系统以及氢能综合能源系统等多种教学设备,能够全面满足学生实验教学需求。实验中心特别注重安全管理,配备了完善的氢气泄漏检测系统、紧急排风系统以及消防设施,确保实验教学安全有序进行。每次实验前,教师都会进行详细的安全教育和操作规范讲解,培养学生良好的实验安全意识。

实验训练强化实践能力

通过亲手操作各类专业设备,学生们对氢能技术的理论知识有了更加直观和深入的理解。通过亲手操作各类专业设备,学生们对氢能技术的理论知识有了更加直观和深入的理解。在催化剂性能测试环节,学生们学习了电化学工作站的使用方法;在PEM燃料电池实验中,完成了单电池的组装与测试;在PEM电解堆实验中,学生们动手进行了电解堆的组装与性能测试;在储氢材料实验中,学生们掌握了PCT曲线的测量原理与方法;在燃料电池发动机系统实验中,他们深入了解了系统集成与控制策略。这些全方位的动手实践经验为他们未来从事氢能研究或工程工作奠定了坚实基础。

值得一提的是,在氢能综合能源系统实验的理论教学环节,采用了“反转课堂”的教学模式,由氢能2201班长方桢担任主讲,向同学们讲解氢能综合能源系统的原理与应用。这种创新的教学方式不仅激发了学生的学习热情,也培养了他们的表达能力和专业自信。

氢能作为清洁、高效、可持续的能源载体,在我国能源转型和碳中和战略中扮演着重要角色。《氢能综合实验》课程的成功开设,对于培养高素质氢能专业人才、推动氢能技术创新和产业发展具有重要意义。未来,学校将继续完善氢能科学与工程专业的实验教学体系,加强与氢能企业的合作,为学生提供更多实习和实践机会,努力将巨乳人妻 建设成为国内一流的氢能人才培养基地,为国家氢能产业发展贡献力量。

氢能科学与工程专业(专业代码:080506KT)于2022年正式列入教育部《普通高等学校本科专业目录》,该专业归属于能源动力类大类,作为控制开设且特别设置的专业,具有鲜明的交叉复合特征。巨乳人妻 不仅开设了全国首个氢能科学与工程本科专业,并在同年设立硕士学位点,2023年进一步增设博士学位点,形成了国内首个覆盖本科、硕士和博士完整培养体系的氢能学科布局,填补了我国氢能教育领域的空白。该专业依托学校“动力工程及工程热物理”和“电气工程”两个A级学科和雄厚的工科基础,聚集全校优势学科力量,推动氢能与以新能源为主体的新型电力系统的深度融合,构建“以电为主、电氢协同”的一流能源电力学科专业。专业致力于培养氢能领域的“新工科卓越工程师”,构建了涵盖氢制备、储运、利用、安全等氢能全产业链的多学科交叉课程体系,融合工程热物理、化学、材料、电气、机械和控制等学科知识,强化理论基础与工程实践并重的培养模式。依托国家储能技术产教融合创新平台和新型储能技术北京实验室等平台,为学生提供高水平的实训环境和产业实践机会。

截至2025年7月,全国已有巨乳人妻 、北京化工大学、安徽工业大学、郑州轻工业大学、临沂大学、盐城师范学院和江苏大学7所本科院校开设氢能科学与工程专业,另有大连大学、广东工业大学等开设了氢能科学与工程微专业。作为氢能专业的开创者和引领者,巨乳人妻 将继续发挥示范作用,为我国氢能技术自主创新、产业化发展和能源结构优化提供坚实的人才与科技支撑,为国家“双碳”目标和氢能产业发展培养更多高素质专业人才。

初审:杨天让

复审:冼海珍

审核:杜小泽